Уильям макнил чума и народы

Обновлено: 18.04.2024

— Можно ли рассматривать пандемию ковида (едва ли она станет последней в истории) как конец эпохи относительной защищенности человека от вирусов и бактерий, которая, казалось, наступила в ХХ веке? Грозит ли нам возврат к эпидемическим рискам, которые были характерны для истории Европы в период между Черной смертью XIV века и эпидемиями холеры XIX века?

Первая из них — эволюция патогенных микробов, которые приобретают устойчивость к нашим медикаментам. К примеру, именно это произошло с новыми формами туберкулеза, малярией, а также со многими менее летальными инфекционными патогенными организмами.

Вторая проблема, которая то появляется, то исчезает, носит социальный характер: я имею в виду ослабление режимов вакцинации. Иногда это происходит потому, что люди начинают опасаться вакцин, но чаще из-за высокой эффективности вакцин, по причине которой люди не утруждают себя вакцинацией, полагая, что незачем бояться, скажем, кори. Кроме того, ослабление режимов вакцинации происходит на территориях военных действий, где обеспечение мероприятий публичного здравоохранения становится невозможным.

Также возникают новые для человека заболевания наподобие коронавируса. Начиная с 1950 года были впервые зафиксированы десятки таких болезней, хотя многие из них, вероятно, существовали в качестве заболеваний человека и раньше, только на них не обращали внимания. Некоторые из них, которым еще только предстоит поразить людей, наверняка окажутся более летальными, чем вирус SARS-CoV-2. Исходный вирус SARS в 2003—2004 годах был куда более летальным, чем новый коронавирус, но не распространялся с такой легкостью. Вирус с той же степенью летальности, что и SARS, и при этом распространяющийся так же, как SARS-CoV-2, окажется гораздо хуже, чем все эпидемии, перенесенные человечеством, начиная как минимум с испанки 1918 года.

Samuel Rodriguez / United Nations COVID-19 Response / Unsplash

— Уильям Макнил постоянно напоминает читателю, что многие тезисы его книги являются гипотетическими. Какие из этих гипотез и допущений в дальнейшем были подтверждены эмпирическими исследованиями, а какие, наоборот, были опровергнуты или остаются, как и раньше, предположениями?

— Как воспринимают макниловскую концепцию истории представители естественных наук — эволюционные биологи, эпидемиологи, экологи? Насколько хорошо идеи Макнила известны в этих кругах?

— Первое издание книги получило благосклонную оценку медиков и представителей естествознания. Однако с наступлением эпохи цифровых публикаций эти группы исследователей стали все реже обращаться к тому, что написано в книгах. Так что для них идеи Макнила почти недоступны в той форме, в какой он представлял их публике.

— Пытался ли сам Макнил или кто-то из сторонников его концепции расширить ее, включив в поле рассмотрения влияние на человеческую историю нечеловеческих болезней — например, заболеваний сельскохозяйственных животных и растений?

Уильям Макнил в 1996 году

— Какое влияние книги отца оказали на ваши собственные исследования?

— Чем старше я становлюсь, тем проще признать влияние отца. Один из важных моментов заключается в том, что я не боялся научных руководителей и спокойно игнорировал их советы, если они мне не нравились. Например, руководитель моей докторской диссертации утверждал, что я должен посвятить ее какому-то конкретному подразделению канадской армии, но я не пошел таким путем.

— Какие из ваших книг стоило бы перевести на русский язык?

— Авторы работ, посвященных экологической истории и переведенных на русский, нередко принимают активное участие в движениях против изменения климата. Насколько серьезным вызовом для академических исследований стал глобальный бум экологического активизма? Как отделить зерна от плевел: какие аспекты сегодняшних климатических изменений действительно заслуживают глубокого анализа, а какие, наоборот, выглядят скорее как способ зарабатывания политических очков?

— Климатические изменения и тот интерес, который привлекает к себе эта проблема, неизбежно оказывают определенное влияние на предпочтения историков и то, как они проводят свои исследования. Именно поэтому мы наблюдаем всплеск работ по истории климата — некоторые из них выполнены тщательно, другие являются скороспелыми. Историков, как и всех, привлекают впечатляющие сюжеты, и определенные периоды истории климата получают больше внимания, чем другие. Разумеется, отдельным историкам и археологам — я уж не говорю о научных журналистах! — сложно противостоять искушению преувеличить историческую уязвимость человечества, которому угрожают засухи и резкие похолодания.

Введение. Как состоялась эта книга

Обложка издания 1977 года, Anchor

Эта необычайная история завоевания Мексики (которую вскоре повторит Писарро, не менее удивительным образом завоевав империю инков в Южной Америке) в действительности была лишь деталью более масштабной головоломки. Пересечь океан и достигнуть Нового света вообще-то были способны лишь относительно немногие испанцы, однако они преуспели в том, чтобы поразить своей культурой индейцев, которые многократно превосходили их в численности. Но внутренне присущая европейской цивилизации привлекательность и некоторые неоспоримые технические преимущества испанцев не кажутся достаточным объяснением всеобъемлющего отступничества индейцев от своих прежних образа жизни и верований. Почему, к примеру, полностью исчезли старинные религии Мексики и Перу? Почему сельские жители не остались верны тем божествам и ритуалам, которые с незапамятных времен приносили плодородие их полям? Проповедь христианских миссионеров и подлинная привлекательность христианской веры и культа, похоже, мало объясняют происшедшее, хотя в глазах самих миссионеров истина христианства была столь очевидной, что их успех в обращении миллионов индейцев в свою веру казался не нуждавшимся в объяснении.

Ответ на подобные вопросы подсказала случайная ремарка в одном из описаний завоевания Кортесом Мексики (уже и не помню, где я ее обнаружил). Моя новая гипотеза приобрела достоверность и значимость, когда я впоследствии обдумал ее и осмыслил следующие за ней выводы.

В ту ночь, когда ацтеки изгнали Кортеса и его людей из своей столицы, убив многих из них, в городе свирепствовала эпидемия оспы. Организатор нападения также был среди тех, кто умер* в эту noche trista [ночь скорби – исп.], как позднее назвали ее испанцы. Парализующий эффект смертоносной эпидемии — достаточное объяснение того, почему ацтеки не преследовали разбитых и деморализованных испанцев, дав им время и возможность для отдыха и перегруппировки, сбора их индейских союзников и начала осады Мехико, что и позволило испанцам добиться окончательной победы.

Кроме того, стоит принять во внимание психологические последствия болезни, которая убивала только индейцев и не наносила вреда испанцам. Подобную избирательность можно было объяснить лишь сверхъестественными причинами, так что не оставалось сомнений в том, какая из сторон конфликта пользовалась божественной благосклонностью. Религиозные культы, жречество и образ жизни, выстроенный вокруг старых индейских богов, не могли пережить подобную демонстрацию превосходящей силы Бога, которому поклонялись испанцы. Поэтому неудивительно, что индейцы приняли христианство и столь безропотно подчинились контролю испанцев. Бог продемонстрировал, что он на стороне завоевателей, и каждая новая вспышка завезенных из Европы (а вскоре также и из Африки) инфекционных заболеваний воспроизводила этот урок.

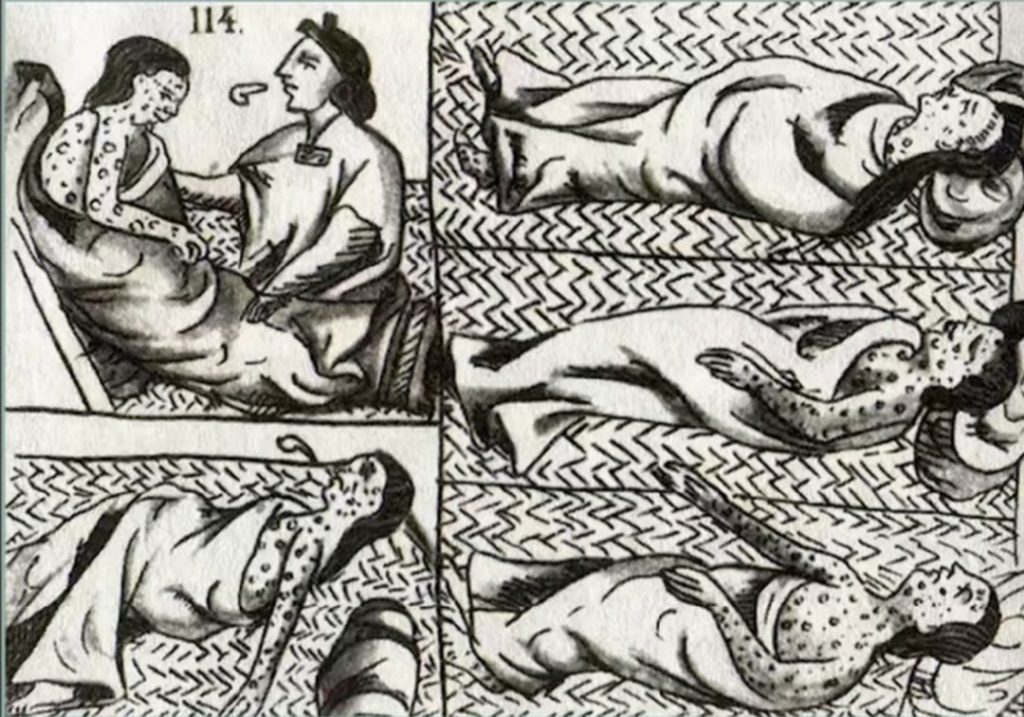

Рисунок из Флорентийского кодекса, изображающий индейцев-науа, болеющих оспой. Florentine Codex (1540-1585), Book XII folio 54 [detail], Bernardino de Sahagún.

Таким образом, однонаправленное воздействие инфекционных заболеваний на индейские популяции дало мне ключ для понимания того, почему испанцы с легкостью завоевали Америку не только в военном, но и в культурном аспекте. Однако эта гипотеза быстро привела к новым вопросам. Как и когда испанцы приобрели опыт этих заболеваний, который так хорошо им послужил в Новом Свете? Почему у индейцев не было собственных болезней, которые выкашивали бы вторгшихся испанцев? Предварительные ответы на подобные вопросы вскоре начали открывать то измерение прошлого, которое прежде не осознавали историки: историю встреч человечества с инфекционными заболеваниями и далеко идущие последствия, которые возникали всякий раз, когда контакты поверх эпидемических границ позволяли новой инфекции вторгнуться в ту или иную человеческую популяцию, не имевшую никакого усвоенного иммунитета против ее разрушительных воздействий.

Рассматриваемая в таком ключе, всемирная история предлагает ряд параллелей к тому, что произошло на Американском континенте в XVI-XVII веках. Основные направления этих роковых встреч описаны в этой книге. Выводы, к которым я пришел, испугают многих читателей, поскольку центральное значение для моего изложения событий приобретают события, занимавшие мало места в традиционной историографии. Так происходило потому, что длинная череда ученых, чья работа заключалась в просеивании оставшихся от прошлого свидетельств, не осознавали возможности важных изменений в моделях [распространения] заболеваний.

Разумеется, из европейской исторической памяти никогда не исчезала пара показательных примеров того, что может произойти, когда население впервые подвергается нападению неведомой инфекции. Главным примером этого феномена была Черная смерть XIV века, а другим – куда менее разрушительные, но не столь далекие от наших времен и лучше задокументированные эпидемии холеры в XIX веке. Однако историки никогда не рассматривали эти события как составную часть более масштабных, имеющих принципиальное значение переломных моментов эпидемиологического характера, поскольку более ранние случаи катастрофических столкновений с новыми заболеваниями были скрыты в недрах еще более глубокого прошлого, когда свидетельства о них были столь несовершенны, что легко было упустить из вида как масштаб, так и значимость случившегося.

При оценке древних текстов историки естественным образом руководствовались собственным опытом эпидемических инфекций. Живя среди привычных к заболеваниям популяций, где сравнительно высокий уровень иммунитета к известным инфекциям очень быстро подавляет любую вспышку уже знакомых эпидемий, обученные критическому подходу историки были вынуждены не доверять как преувеличению любым сведениям о масштабной гибели от инфекционных заболеваний. Неспособность понять глубокое различие между вспышкой привычного заболевания среди знакомой с ним популяции и разрушительным воздействием той же самой инфекции на сообщество, не обладающее необходимым иммунитетом к ней, действительно лежит в основе того, что прежние историки не смогли уделить должное внимание этому вопросу в целом.

Если предположить, что инфекции всегда существовали главным образом в том же самом виде, в каком они присутствовали в Европе до появления современной медицины, то об эпидемиях, похоже, можно мало что сказать, в связи с чем историки, как правило, проходили мимо подобных тем, уделяя им лишь нечто вроде случайных упоминаний наподобие того, что я обнаружил в описании победы Кортеса.

История эпидемий оказалась уделом собирателей древностей, которые получали удовольствие от фиксации, в сущности, бессмысленных сведений просто потому, что они имели место. Однако оставалась еще Черная смерть, наряду с рядом случаев, когда неожиданная вспышка какого-либо заболевания в войсках внезапно меняла обстановку на войне, а иногда и предрешала исход всей кампании. На подобные эпизоды нельзя было не обращать внимания, однако их непредсказуемость оставляла у большинства историков некомфортные ощущения. Все мы желаем, чтобы наш человеческий опыт имел смысл, и вклад историков в этот универсальный запрос заключаются в том, что они делают акцент на тех составляющих прошлого, которые можно охарактеризовать количественно, дать им определение, а зачастую также и проконтролировать. Эпидемическое заболевание, когда оно действительно становилось решающим фактором в мирное или военное время, противоречило стремлению сделать прошлое постижимым. Как следствие, историки принижали значение таких эпизодов.

Ханс Цинссер (1878 — 1940) — американский врач-инфекционист, эпидемиолог, бактериолог, доктор медицины.

Задача этой книги – ввести историю инфекционных заболеваний в поле исторического объяснения, продемонстрировав, каким образом варьирующиеся модели распространения этих заболеваний повлияли на человеческую деятельность как в древности, так и в современности. Многие мои предположения и выводы остаются гипотетическими. Для подтверждения и корректировки моих утверждений потребуется тщательное изучение древних текстов специалистами по множеству необычных и сложных языков. Для подобной работы ученых требуется некий тезис для проверки – мишень для критики. Ради этой цели я позволил себе спекулятивные рассуждения и догадки, но в то же время они могут привлечь внимание обычных читателей к важным белым пятнам в прежних представлениях о человеческом прошлом.

Если полностью абстрагироваться от деталей того, что я хотел сказать, всякий может с уверенностью согласиться с тем, что более полное осознание постоянно меняющегося места человечества в балансе природы должно быть частью нашего понимания истории, и никто не может усомниться в том, что роль инфекционных заболеваний в естественном балансе имела и имеет ключевое значение.

* Речь идет об императоре ацтеков Куитлауаке, который изгнал испанцев из долины Мехико, но вскоре умер от оспы.

Восприятие эпидемий в христианстве и Юстинианова чума

Император Юстиниан, мозаика в церкви Сан-Витале в Равенне, VI век

Подъем и консолидация христианства принципиально изменили прежние представления о мире. Одним из преимуществ христиан над их современниками-язычниками было то, что забота о больных – даже во время эпидемии – была для них общепризнанным религиозным долгом. Когда перестают нормально функционировать медицинские службы, абсолютно элементарный уход за больными существенно сократит смертность. Например, если просто кормить и поить тех людей, которые на какое-то время оказались настолько немощны, что не могут сами ухаживать за собой, это позволит им выздороветь, а не погибнуть ужасным образом. Более того, выжившие благодаря подобным мерам по уходу, скорее всего, ощутят благодарность и искреннюю солидарность с теми, кто спас им жизнь. Поэтому воздействие катастрофических эпидемий укрепляло христианские церкви в то время, когда большинство других институтов оказались дискредитированы. Христианские авторы хорошо осознавали этот источник силы и порой похвалялись тем, каким образом христиане предлагали друг другу взаимопомощь во времена эпидемий, тогда как язычники избегали заболевших и бессердечно бросали их в беде.[1]

Еще одно преимущество христиан над язычниками заключалось в том, что проповеди их веры наделяли жизнь смыслом даже в том случае, если вокруг происходили внезапные и неожиданные смерти. В конце концов, освобождение от страданий – в идеале, пусть и не всегда на практике – было очень желанным. Кроме того, даже те жалкие остатки выживших, кому как-то удавалось пережить войну или мор – или и то и другое сразу, – могли рассчитывать на теплое, незамедлительное и целительное утешение при мысли о небесном существовании тех ушедших родственников и друзей, которые умерли как добрые христиане. Всемогущество Бога наделяло жизнь смыслом и во времена бедствий, и во времена процветания, но на самом деле рука Бога становилась более очевидной не в спокойные времена, а когда неожиданное и непредвиденное бедствие сокрушало гордость язычников и подрывало светские институты. Поэтому христианство было системой мыслей и чувств, вполне адаптированной к смутным временам, когда повсеместно господствовали болезни и насильственная смерть.

Святой Киприан Карфагенский (картина мастера из Мескирха, ок. 1535-40 гг.)

Столь возвышенная способность справляться с ужасами и психологическим шоком беспрецедентных эпидемий выступала существенным аспектом привлекательности христианской доктрины для подвергавшихся населения Римской империи, которое находилось в крайне тяжелом положении. В сравнении с этим стоицизм и другие системы языческой философии, делавшие упор на обезличенные процессы и естественный закон, были бессильны в объяснении того, почему смерть явно случайным образом внезапно настигала стариков и молодых, богатых и бедных, добрых и злых. В любом случае представляется совершенно определенным, что изменившаяся заболеваемость от микропаразитов среди населения Римской империи после 165 года н.э. во многом связана с ее религиозной и культурной историей, а также с ее общественно-политическим развитием.

Подобные умозрительные рассуждения не могут быть действительно доказаны, даже если они выглядят внутренне убедительными. На более твердую почву мы перемещаемся, возвращаясь к истории инфекционных заболеваний в прибрежных территориях Средиземноморья.

Отметим, что следующая имевшая принципиальное значение эпидемия случилась в 542 году н.э. и свирепствовала с перерывами до 750 года.

Благодаря обстоятельному и точному описанию Прокопия Кесарийского так называемую Юстинианову чуму (542-43) можно уверенно идентифицировать как бубонную чуму,[3] хотя все дальнейшие инфекционные заболевания, которые в последующие два столетия поражали рикошетом прибрежные районы Средиземноморья, не обязательно имели такой же бубонный характер.[4] Если верить случайной ремарке писателя-медика Руфа Эфесского, жившего около 200 года до н.э., то эта же болезнь (или нечто очень похожее) прежде появлялась в Египте и Ливии в III веке до н.э., но затем исчезла до эпохи Юстиниана.[5]

В случае с бубонной чумой совершенно очевидно значение расширявшихся контактов с отдаленными территориями, поскольку эта болезнь должна была проникнуть в Средиземноморье из ее исходного очага, находившегося либо в Северо-Восточной Индии, либо в Центральной Африке. По Средиземноморью чума распространялась на кораблях – об этом можно безошибочно судить по описаниям у Прокопия картины инфекции и подробностей ее воздействия. Можно предположить, что первоначально инфекция смогла добраться до Средиземноморья на других кораблях – тех, что пересекали морские пути Индийского океана и Красного моря.

Достаточным основанием верить свидетельствам Прокопия является то, что его описание абсолютно соответствует современным моделям распространения бубонной чумы среди человеческих популяций. Медицинские исследования XIX-XX веков доказали, что при стечении ряда обстоятельств эта инфекция может передаваться напрямую от человека к человеку, когда в легкие здорового человека проникают частицы, попавшие в воздух при чихании или кашле заболевшего. При отсутствии современных антибиотиков эта легочная форма чумы смертельна во всех случаях, но в то же время ее экстремальные последствия подразумевают, что вспышки легочной чумы краткосрочны. Более привычной формой заражения является укус инфицированной блохи, которая сама заражается от больной крысы или какого-то другого грызуна, а затем, когда этот грызун погибает, блоха покидает своего естественного носителя, перемещаясь на тело человека. При отсутствии массы зараженных крыс легочная форма чумы не может продолжаться долго – следовательно, подверженность людей чуме ограничена теми регионами, где крысы или же популяции некоторых других грызунов имеются в достаточных количествах, чтобы выступать в качестве разносчиков инфекции.

Благодарим за предоставленные материалы переводчика Николая Проценко и издательство Университета Дмитрия Пожарского.

[1] См., например, Eusebius, Ecclesiastical History, VII, 21-22.

[2] Cyprian, De Mortalitate [Mary Louise Hannon, trans.] (Washington, D.C., 1933), pp. 15-16; Священномученик Киприан, епископ Карфагенский. Творения (М.: Паломник, 1999), 299.

[3] Procopius, Persian Wars, II, 22.6-39. Сам Юстиниан заболел, но выздоровел.

[4] Срв. таблицу и превосходные карты периодичности и территориального размаха эпидемий в 541-740 годах, представленные в работе J. N. Biraben and Jacques Le Goff, «La Peste dans le Haut Moyen Age” // Annales: Economies, Sociétés, Civilisations, 24 (1969), 1492-1507.

[5] Hirsch, op. cit., I, 494-95.

[6] Срв. M. A. C. Hinton, Rats and Mice — Enemies of Mankind (London, 1918), p. 3.

Холерный барак перед больницей Св. Марии в Гамбурге, 1892. Фото: Georg Koppmann / Museum für Hamburgische Geschichte

Уильям Макнил. Эпидемии и народы. М.: Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2021. Перевод с английского Николая Проценко при участии Алексея Черняева. Содержание. Фрагмент

Историософия агента Смита

Ангел смерти стучится дверь во время чумы в Риме. Гравюра Ж.Г. Левассера с картины Ж.Э. Делоне, ок. 1890

Правда, с точки зрения биолога уравнение Макнила с микро- и макропаразитами лишено смысла: биологические паразиты всегда принадлежат к иному виду, нежели их хозяин. Вообще многие биологические факты и законы, используемые автором в книге, можно и нужно подкорректировать: хоть он и уделяет им немало внимания, но в этой области он все же не специалист. И тем не менее такой подход дает историку любопытный инструмент для сравнения разных культур.

Бациллы и цивилизация

Когда люди перешли от охоты и собирательства к животноводству и земледелию, они резко повысили количество микропаразитов в среде своего обитания (общепризнанная истина эпидемиологии гласит, что большинство инфекционных болезней достались нам от домашних животных — или тех, которые живут в домах помимо нашей воли, как в случае крыс, разносивших чуму). Несколько тысяч лет ушло на формирование иммунитета; болезни стали приходить раз в несколько лет и превратились в детские заболевания, отсеивающие наименее приспособленных.

В каждом из этих случаев на установление нового баланса уходила пара столетий. Совсем иная картина сложилась после того, как начиная с XVI века к мировому пулу инфекционных болезней постепенно подключились Америка и Австралия с Океанией. Их население было незнакомо с большинством микропаразитов, известных Старому Свету, — и в результате до 90% исходной популяции Америки погибло.

Жертвы эпидемии оспы, ацтекский рисунок XVI века

Холерный город

В конце XIX века существовало две теории происхождения холеры. Контагиозная теория, сторонником которой был в том числе будущий нобелевский лауреат Роберт Кох, исходила из того, что эта болезнь вызывается бактериями, передающимися с фекалиями и загрязненной водой. В 1854 году британский врач с игропрестольным именем Джон Сноу убедительно продемонстрировал, что разные вспышки холеры в Лондоне группировались вокруг одного и того же зараженного колодца. После этого в Соединенном Королевстве, а вслед за ним и в США, были созданы санитарные службы и установлены системы очистки воды. Прусское правительство, в том числе Кох, руководивший созданным в 1891 году в Берлине Институтом инфекционных болезней, придерживались тех же взглядов, поэтому власти Пруссии инвестировали немалые деньги в строительство очистных сооружений.

Массовое захоронение жертв эпидемии холеры в Гамбурге, 1892. Фото: Vintage Germany / Slg. Uwe Ludwig

Когда в августе 1892 года среди портовых рабочих вдруг начался мор, симптомы которого — понос, рвота, обезвоживание — отчетливо указывали на холеру, сенаторы не торопились с решениями и поначалу даже преуменьшали количество случаев. Однако долго скрывать истинное положение дел было невозможно: очень быстро количество новых заболевших выросло до сотен в день, и примерно половина из них умирала. По городу поползли самые дикие слухи: гамбуржцы раскупали билеты на поезда, идущие из города, а жители других городов избегали даже телефонных разговоров с ними и бросали трубки, боясь заразиться. Довольно быстро имперское правительство убедилось, что самостоятельно гамбуржцы с эпидемией не справятся, и из столицы был направлен на место сам Роберт Кох.

Знаменитый бактериолог пришел в ужас, осмотрев бедные кварталы ганзейского города, где и гнездилась в первую очередь болезнь. По его словам, он не мог поверить, что находится в Европе. Отхожие места использовались десятками людей, помои выливались в Эльбу, и оттуда же бралась вода для питья. Даже центральный водопровод, снабжавший более зажиточные семьи, не имел нормальной системы очистки. Тем не менее сенаторы приняли Коха очень прохладно, и, только когда им на стол лег доклад о заболеваемости на улице Шультерблатт, они дали себя убедить. Эта улица разделяла тогда два города: к востоку от нее начинался Гамбург, к западу — Альтона, находившаяся под прусским управлением. На альтонской стороне вода подавалась очищенная, на гамбургской — нет. В Гамбурге счет заболевших шел на сотни, в Альтоне же их не было вовсе.

С этого момента был принят комплекс срочных мер. По городу распространили сотни тысяч листовок, описывающих пути распространения холерного вибриона и способы борьбы с ним. Цистерны с кипяченой водой развозили по дворам. Был объявлен карантин, закрыты школы, отменены массовые мероприятия, созданы специальные дезинфекционные команды, заливавшие все вокруг карболовой кислотой. Населению рекомендовали воздержаться от сырых овощей и фруктов, поэтому цены на яблоки снизились вдесятеро, что нанесло серьезный удар по фермерам из соседних с Гамбургом областей, славящихся своими садами. Наконец, все торговые партнеры ганзеатов тут же объявили строжайший карантин для гамбургских судов: убытки для города, живущего прежде всего торговлей, были астрономическими. Безработица достигла невиданных показателей. У бедняков, риск заболеть для которых и так был куда выше (богатые могли себе позволить пользоваться для всех нужд только кипяченой водой, у бедных же часто едва хватало топлива на приготовление еды), стало одной заботой больше, так что рост социального напряжения не заставил себя ждать. К счастью, принятые антиэпидемические меры возымели успех, и холера к концу октября сошла на нет, но оставила после себя более восьми тысяч трупов и погрузила город в экономический кризис, из которого он выбирался еще несколько лет.

Дезинфекционная станция в Гамбурге, 1892. Фото: SHMH

Эта книга написана настолько прозрачным языком - который стоило немалого труда сохранить при переводе на русский - что фундаментальное исследование Уильяма Мак-Нила запросто можно счесть за популярный бестселлер. Тем более, что речь здесь идет об одном из архетипических предметов коммерческой книжной популяризации - истории изобретения всевозможных "чисто мужских" смертоносных железок вроде арбалетов, мушкетов, алебард, пушек, митральез, торпед и прочих порою завиральных "свинтопрульных агрегатов". В сущности, все так и есть. Эта книга, среди прочих ее достойных качеств, еще и бестселлер, который вот уже более двадцати пяти лет с момента…

"Восхождение Запада" - один из наиболее значимых трудов современного классика американской исторической науки Уильяма Мак-Нила. В книге всемирная история рассмотрена как единое целое и предпринята попытка интерпретировать ее на основе концепции взаимопроникновения культур. Мак-Нил провел исследование развития социальных и культурных традиций, но особое внимание он сосредоточил на процессах, с помощью которых различные навыки и технологии распространялись от одной культуры или народа к другой, что приводило к изменениям в структуре власти и социальной организации. При этом контакты между разными культурными традициями не всегда были…

В своей работе крупнейший американский макроисторик Уильям Макнил (1917?2016) предложил принципиально новую интерпретацию мировой истории, в центре которой — огромное влияние эпидемических заболеваний на человеческие общества. Политические, экономические, демографические, экологические, культурные и психологические аспекты взаимодействия между людьми и инфекциями Макнил прослеживает начиная с дописьменной истории, делая особый акцент на таких событиях, как Антонинова чума в Римской империи, Черная чума в Европе XIV века, эпидемии холеры XIX века, а также подробно останавливаясь на малоизвестных западному читателю эпидемиях в Китае.…

William H. McNeill's seminal book The Rise of the West: A History of the Human Community (1963) received the National Book Award in 1964 and was later named one of the 100 best nonfiction books of the twentieth century by the Modern Library. From his post at the University of Chicago, McNeill became one of the first contemporary North American historians to write world history, seeking a broader interpretation of human affairs than prevailed in his youth. This candid, intellectual memoir from one of the most famous and influential historians of our era, The Pursuit of Truth charts the development of McNeill's thinking and writing over seven…

| ISBN: | 9780674502291 |

| Год издания: | 1996 |

| Издательство: | Harvard University Press |

| Язык: | Английский |

Could something as simple and seemingly natural as falling into step have marked us for evolutionary success? In Keeping Together in Time one of the most widely read and respected historians in America pursues the possibility that coordinated rhythmic movement--and the shared feelings it evokes--has been a powerful force in holding human groups together. As he has done for historical phenomena as diverse as warfare, plague, and the pursuit of power, William H. McNeill brings a dazzling breadth and depth of knowledge to his study of dance and drill in human history. From the records of distant and ancient peoples to the latest findings of…

Уильям Макнил. Эпидемии и народы. М.: Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2021. Перевод с английского Николая Проценко при участии Алексея Черняева. Содержание

Новые экологические балансы между континентами и цивилизациями планеты, которые начали вырисовываться во второй половине XVII века, стали хорошо заметны задолго до указанного момента. В частности, в Китае и Европе демографический рост приобрел беспрецедентный масштаб благодаря тому факту, что в обоих этих регионах данный процесс стартовал с более высокого уровня численности населения, чем аналогичные ускорения роста в какой-либо предшествующий момент времени. Примерно после 1650 года в тех территориях Америки, которые подверглись длительному воздействию европейских и африканских заболеваний, численность индейцев достигла низшей точки, и к середине XVIII веке среди перебравшихся в Америку эмигрантов из Старого Света стали проявляться выдающиеся признаки естественного прироста. Вымирание прежде изолированных популяций (например, коренных народов Океании) продолжалось, однако этот феномен затрагивал меньшее количество людей, поскольку после XVI века за пределами той сети заболеваний, которая уже была сплетена европейским мореплаванием по всем океанам и вдоль всех побережий планеты, больше не осталось каких-либо действительно крупных человеческих сообществ.

В сравнении с этим население Европы выглядит невзрачно: к 1810 году оно достигло только примерно 152 млн человек. Кроме того, беспрецедентный демографический рынок Китая затрагивал все части этой страны, в том время как в Европе сопоставимая динамика роста населения была заметна главным образом по краям континента — в степных территориях на востоке и в Великобритании и Америке на западе. Территория континентального ядра Европы продолжала испытывать периодические опустошения от войн и неурожаев, так что любые тенденции в направлении масштабного роста населения наподобие тех, что проявляли себя в Китае, довольно действенно уходили на задний план до конца XVIII века.

Соотношение между ростом населения и той интенсификацией промышленного производства, которую мы привычно называем промышленным переворотом, является предметом большой дискуссии среди историков, в особенности специалистов по истории Англии. В XVIII веке в этой стране происходили необычайные изменения как в промышленности, так и в демографии — две эти сферы очевидным образом оказывали поддержку друг другу в том смысле, что новой промышленности требовались рабочие, а увеличивающемуся населению требовались новые средства к существованию. Немалую пищу для размышлений на эти темы дает детальное изучение записей английских приходов, однако для понимания общего процесса следует принимать в расчет всю Европу и трансокеанские зоны колонизации как некое взаимодействующее целое. При подобном взгляде на европейскую демографию в промежутке 1650–1750 годов развернувшиеся вдоль восточного европейского фронтира процессы первичного сельскохозяйственного освоения и роста населения становятся в один ряд с параллельными процессами первичного освоения территорий, шедшими в заморских колониальных землях, прежде всего в Северной Америке. Различие между сухопутной и морской миграцией было менее значимым, чем исходная природа процесса открытия новых сельскохозяйственных земель, происходившего на обоих фронтирах. Этот более масштабный контекст также требуется для понимания интенсификации коммерческой промышленной деятельности в пространстве между этими фронтирами, главным образом в Великобритании, поскольку английский Мидленд и Лондон формировали свои новые коммерческие и промышленные модели (предполагавшие прежде всего более масштабное использование техники с механическим приводом), которые мы в совокупности рассматриваем как промышленный переворот, в качестве фокуса Европы в широком смысле, включающей Старый и Новый Свет. Но даже если принять это расширенное определение и добавить в наши расчеты оба фланга колониального движения, мы получим для европейских популяций дополнительно лишь 8–10 млн человек по состоянию на 1800 год. Следовательно, прирост численности европейцев остается гораздо менее масштабным, чем китайская демографическая экспансия того же периода — он составлял лишь примерно пятую часть от китайских показателей.

Что же касается других частей мира цивилизации, то есть, похоже, достаточные основания для предположения, что до 1800 года в них происходили относительно небольшие демографические изменения. В Индии в заключительный период правления императора Аурангзеба (1658–1707) разразились масштабные гражданские беспорядки, и спорадические военные действия продолжались после этого до 1818 года. В мусульманском мире никаких признаков роста населения выявить в самом деле невозможно, а политический беспорядок в нем постепенно нарастал по мере такого же, как и в Индии Великих моголов, снижения морального духа и эффективности османских и сефевидских администраций.

Следовательно, имевшая место в XVIII веке китайская реакция на изменившиеся глобальные экологические балансы оказывается нетипичным явлением. Одновременные потенциальные процессы в других местах были неразличимы в силу различных противодействующих обстоятельств. Только в Китае общественный порядок действительно оставался прочным, а устоявшиеся ограничения для налогов и рент хорошо определенными, так что наносящий ущерб или деструктивный паразитизм по-прежнему был редкостью. При этом все более частые эпидемии наносили все меньший демографический урон по мере того, как болезни одна за другой стремились к приобретению относительно безвредного статуса эндемичных детских инфекций. Данное обстоятельство создавало широкий коридор возможностей для всех знакомых черт жизненной революции: уменьшение смертности среди взрослых поддерживало большее количество полных семей, при этом в более многочисленных поколениях, которые сталкивались с одной и той же ситуацией в части болезней, еще больше увеличивалось количество детей и т. д.

Разумеется, растущее как снежный ком население ставило перед китайскими земледельцами задачу получения все большего количества продовольствия из неизменных условий окружающей среды, поскольку политические и экологические препятствия не допускали слишком существенного расширения Китая за пределы его пограничий. Еще в 1430-х годах имперские власти запретили заморские экспедиции, а последующие правительства поддерживали этот запрет, тем самым устраняя любую возможность крупномасштабного заселения китайцами тихоокеанских побережий Америки или близлежащих земель наподобие Филиппин или Малайи. С момента маньчжурского завоевания в 1640-х годах китайцам также было запрещено селиться в Маньчжурии и Монголии, поскольку новые правители желали сохранить неизменными земли своих предков и кочевнический жизненный уклад. Расширение зоны китайских поселений могло продолжаться только на юге, и даже там политическое сопротивление, организованное королевствами Аннама и Бирмы, вкупе с эпидемиологическими опасностями зоны муссонных лесов замедляли продвижение китайских первопроходцев до довольно скромных темпов.

Тем не менее в пределах широкого круга территорий, уже прочно ставших частью китайского мира, в XVIII веке оказалось возможным изыскать достаточно продовольствия для того, чтобы предшествующий уровень населения увеличился более чем вдвое. Весь секрет этого заключался в более интенсивном приложении труда к земле, наряду с масштабным освоением новых культур, главным образом американского происхождения, которые можно было выращивать на почвах, слишком наклонных или слишком сухих для заливного рисоводства — в особенности картофеля, кукурузы и арахиса.

Иными словами, китайская специфика придала полный масштаб новым возможностям, скрыто присутствовавшим в изменившемся режиме заболеваний, распространении сельскохозяйственных культур и военных технологиях, которые проистекали из открытия океанов для человеческих миграций. Фактически Китай более чем на столетие предвосхитил аналогичные действия крестьянских масс в других частях планеты: в XIX-XX веках крестьяне аналогичным образом реагировали на изменявшиеся экологические балансы всякий раз, когда одновременно устанавливалось политическое спокойствие и появлялась возможность увеличения сельскохозяйственного производства. Опережающее развитие Китая в подобном направлении могло происходить в значительной степени благодаря культурным традициям Срединной империи. Политическое единство было легче достижимым на территории, где с древних времен привыкли рассматривать имперскую централизацию как единственно верную форму правления, а конфуцианские принципы придавали высокую ценность семейной преемственности от отца к сыну. Подобные настроения должны были сделать свой вклад в раннее и при этом зримое увеличение населения Китая, однако это не показатель того, что изменение роли заболеваний также не имело огромной значимости для достижения фактического результата.

В других территориях, предположительно, тоже имелся потенциал для усиленного роста населения среди имеющих опыт инфекционных заболеваний цивилизованных сообществ мира, однако сложности с увеличением запасов продовольствия или подавлением деструктивных моделей макропаразитизма скрывали зримые проявления этих новых возможностей до XIX века. Только вдоль фронтиров колонизации, где цивилизационные сельскохозяйственные технологии встречались с прежде слабо заселенной землей, то же самое сочетание факторов, что преобладало на большей части Китая, запускало необычайную демографическую экспансию еще до 1800 года.

Читайте также: